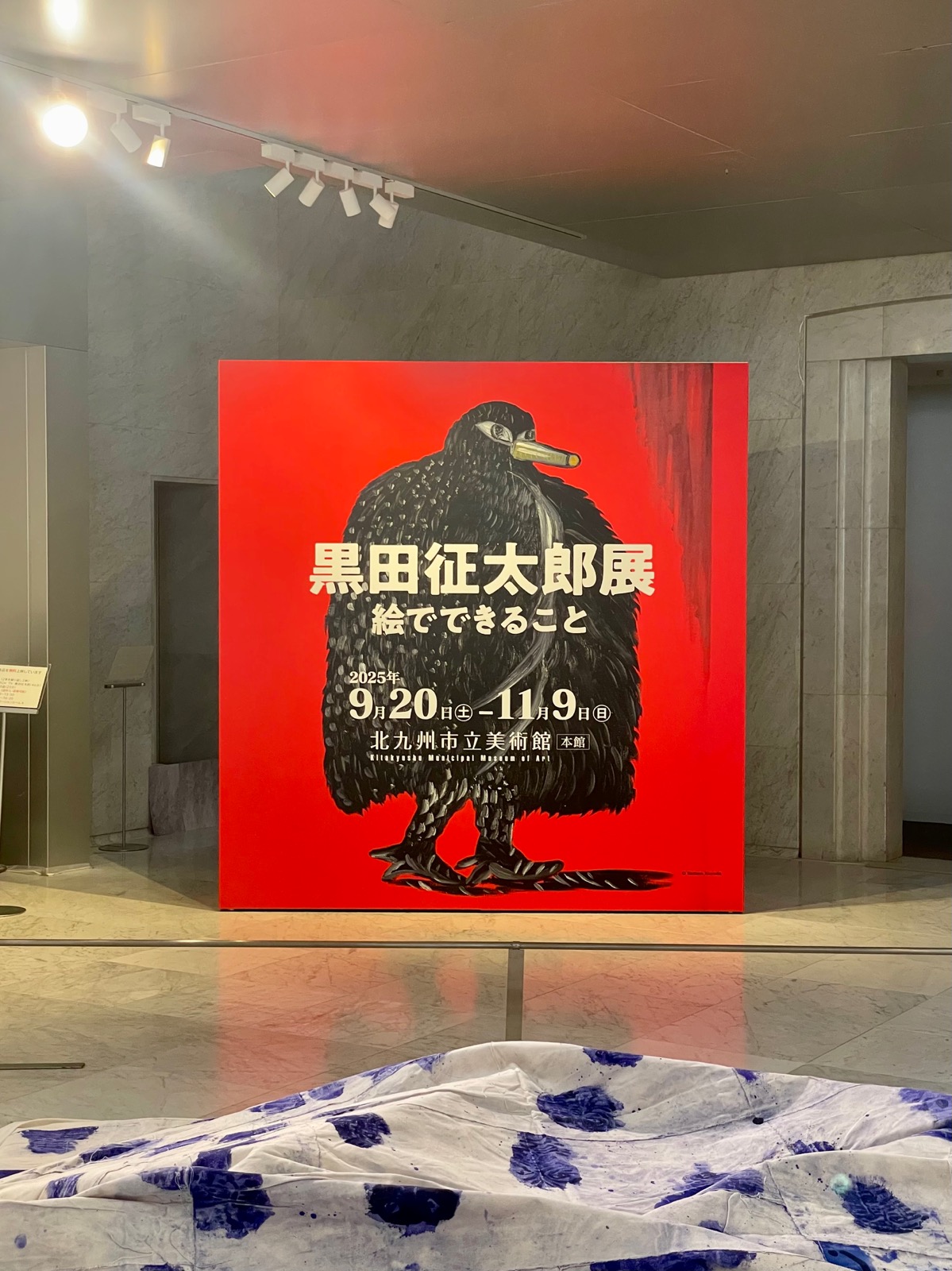

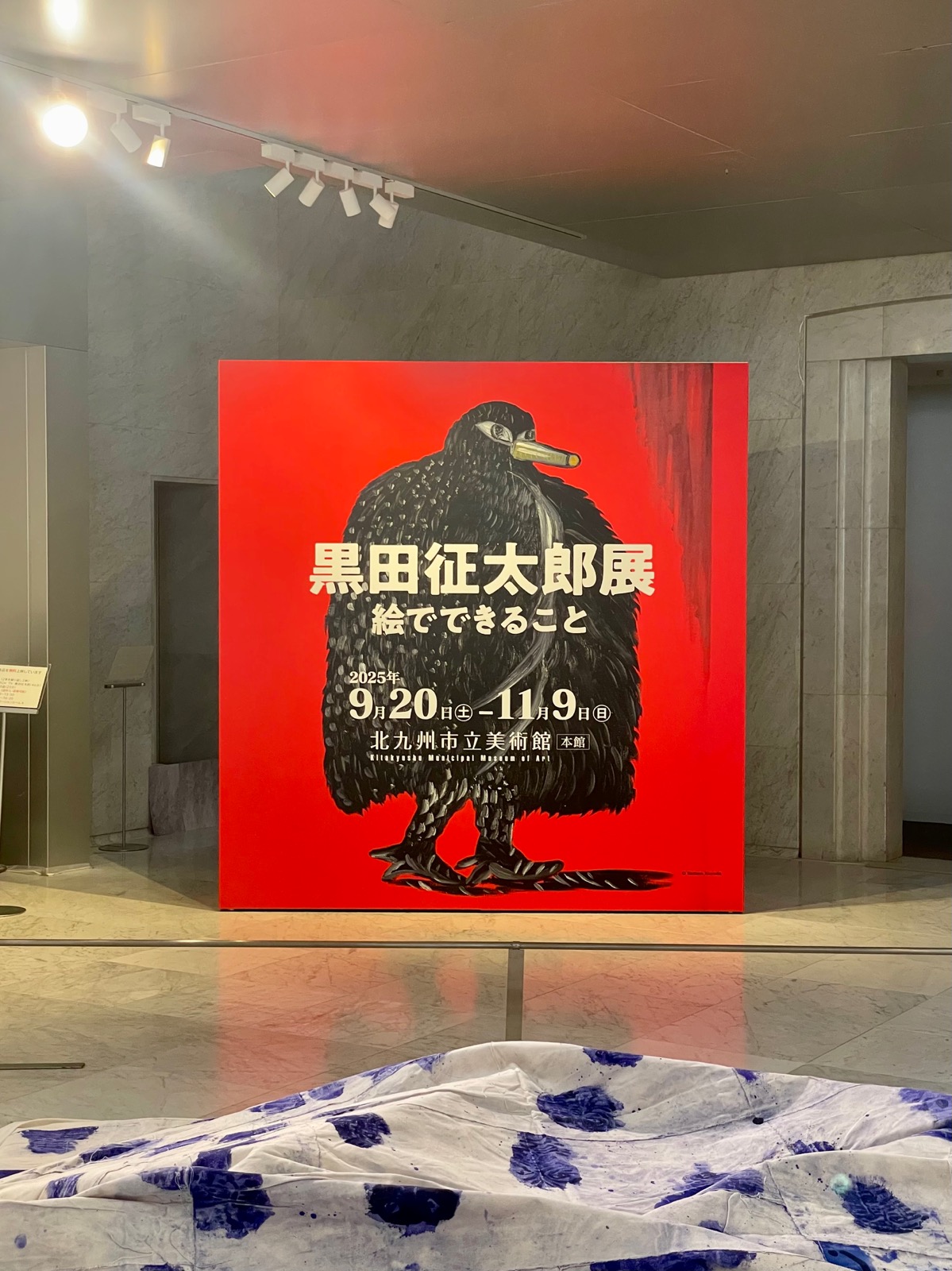

北九州市立美術館 黒田征太郎 展

北九州で出会う、デザインの巨人の世界

先日、北九州市立美術館で開催されている黒田征太郎展を訪れました。黒田征太郎さんは、数々の書籍の装幀やイラスト、広告デザインなどで知られる、日本を代表するグラフィックアーティストです。

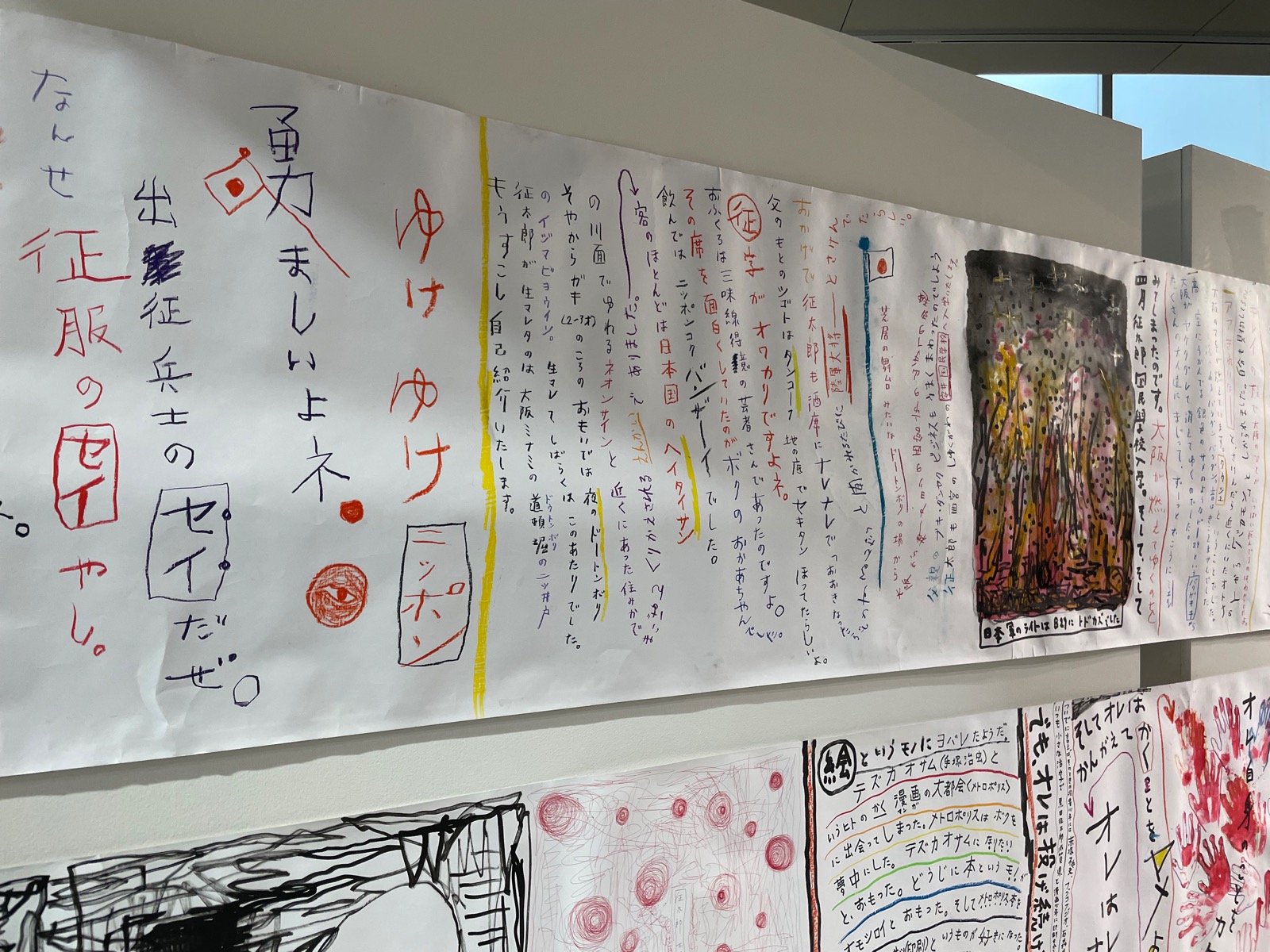

会場に入ると、圧倒されるのはその表現の多様性でした。シンプルな線画から、カラフルでエネルギッシュなイラストまで。一枚一枚は異なる表情を持っているのに、すべてが確かに黒田征太郎さんの作品だとわかる。その強い個性と、同時に持つ柔軟性に、思わず感嘆してしまいました。

特に印象的だったのは、同じテーマやモチーフでも、時代によって表現方法が変化していることです。初期の作品と、近年の作品では、筆使いも色彩の使い方も、デフォルメの仕方も異なります。それでも、そこには一貫した「伝えたい何か」が宿っているように感じました。

「伝えること」の本質を見つめ続けた人

黒田征太郎さんの作品は、その多くが「誰かに何かを伝える」ためのものでした。本の表紙、雑誌の挿絵、広告、ポスター。それぞれ異なる媒体でありながら、すべてにおいて「伝わること」を最優先にしていたように見えます。

例えば、本の装幀では、文字のデザインだけでなく、その本が伝えたい内容を視覚的に表現していました。読者が手に取った瞬間に、「この本はこういう世界観なんだな」と直感的に理解できる。そんなデザインです。

これは、ただ見た目を美しくするだけでは達成できません。本の内容を深く理解し、読者の視線を想像し、そして何よりも「伝えるべき本質」を見極める力が必要です。

変化し続けながら、核は変わらない

展示を見ていて興味深かったのは、黒田征太郎さんの創作活動が、時代とともに変化し続けていたことです。

- 1960年代の実験的なポスター

- 1980年代の商業デザイン

- 2000年代以降の絵本やイラスト

媒体も、技術も、社会のニーズも変わっていく中で、作品のスタイルも自然と進化しています。しかし、そこには「伝えることへの誠実さ」という、変わらない核がありました。

「今の時代に、この人たちに、何をどう伝えれば届くのか」――その問いを常に持ち続けていたように感じます。

デザインは「装飾」ではなく「コミュニケーション」

黒田征太郎展を見て、改めて思ったことがあります。

デザインとは、表面的な「装飾」ではなく、本質的な「コミュニケーションの設計」である。

私たちSTUDIO MIRAIがWebサイトやシステムを制作するときも、同じことを意識しています。見た目の美しさだけでは、本当の価値は生まれません。大切なのは、ユーザーが何を求めているのか、その情報をどう伝えれば届くのかを深く理解することです。

そして、それを実現するには、

- システム設計力:情報が正しく、スムーズに伝わる仕組み

- デザイン力:視覚的に「伝わる」表現

- 現場への柔軟な対応力:時代やニーズの変化に対応できる柔軟さ

この3つの要素が有機的に組み合わさって、初めて「伝わるデザイン」が生まれるのです。

「伝わるデザイン」をつくり続けるために

展示会を出た後、改めて考えました。

私たちが日々制作するWebサイトも、同じように「伝える」ためのものです。そして、その「伝わる」ためには、技術的な知識だけでは足りません。ユーザーの気持ちを想像する力、コンテンツの本質を見抜く力、そして時代の変化に柔軟に対応する力が必要です。

黒田征太郎さんが、60年以上にわたって第一線で活躍し続けたのは、まさにこれらの力をバランス良く持っていたからだと思います。

そして、それは私たちの仕事にも通じることです。

システム開発の技術だけでも、デザインのセンスだけでも、十分ではありません。それらを有機的に組み合わせ、さらに現場の柔軟な対応力があってこそ、本当に「伝わる」ものをつくることができる。

北九州市立美術館で出会った黒田征太郎さんの作品たちが、静かに、そして力強く、そのことを教えてくれているように感じました。

「黒田征太郎展 絵でできること」

北九州美術館 2025年9月20日(土)~11月9日(日)

詳細は公式ウェブサイトをご覧ください

https://kmma.jp/exhibition/kurodaseitarou/

余談:北九州市立美術館の美しさ

いつ訪ねても、北九州市立美術館の外観は写真に撮りたくなるほど美しいですね。

建築家・磯崎新さんによる設計。グリッドを基調にしたデザインと飛び出た2本の大砲のような建造物が印象的です。

映画「図書館戦争」にも登場していました。機会があればぜひご覧になってみてください。

ホームページを高品質な英語へまるっと翻訳

ホームページを高品質な英語へまるっと翻訳